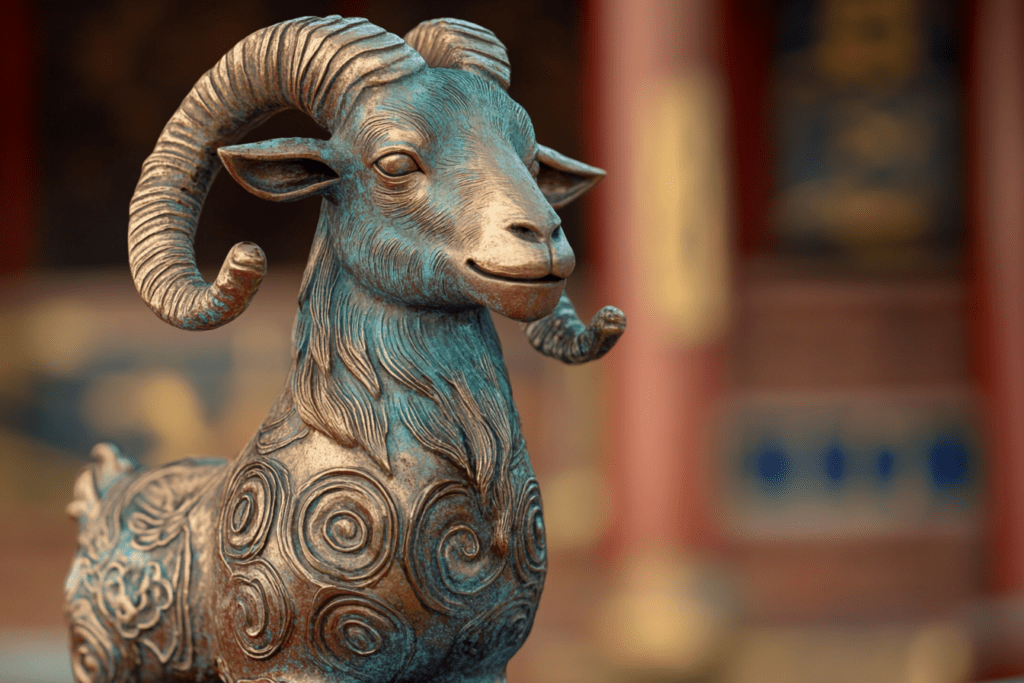

El signo del z odiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng) es un fascinante signo del zodiaco que desempeña un papel especial en la astrología china. Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por su amabilidad y sensibilidad, lo que a menudo las convierte en amigos y parejas muy apreciados. La cabra también simboliza la creatividad y el talento artístico, lo que la convierte en un excelente apoyo en diversos ámbitos de la vida.

Las influencias de los cinco elementos – madera, fuego, tierra, metal y agua – también caracterizan la naturaleza de la cabra. En las siguientes secciones, aprenderás más sobre las características, relaciones y predicciones anuales del signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng).

Características de la Cabra: Amabilidad y sensibilidad

Las personas nacidas bajo el signo del zodiaco chino de la Cabra (u Oveja) (羊, Yáng ) son conocidas por su marcada amabilidad. Irradian calidez y comprensión, lo que les convierte en excelentes oyentes. Esta cualidad les abre muchas puertas en situaciones sociales, ya que los demás se sienten cómodos a su lado.

Otra característica de la cabra es su sensibilidad. Perciben intensamente las emociones de los demás y reaccionan ante ellas con compasión. Las cabras suelen saber reconocer cuándo alguien necesita ayuda, incluso sin tener que expresarlo. Su capacidad para mostrar empatía las convierte en amigas y compañeras leales.

Además, las cabras son muy creativas. Esta vena creativa se manifiesta a menudo a través de talentos artísticos o ideas innovadoras. Su sentido de la estética también puede desempeñar un papel en campos profesionales como el diseño, el arte o la música. En general, las personas del signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng ) no sólo son almas bondadosas, sino que también aportan mucha creatividad y sensibilidad a su entorno.

Conexión con la creatividad y el talento artístico

La conexión del signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng ) con la creatividad y el talento artístico es impresionante. Las personas nacidas bajo este signo suelen tener una gran imaginación y un sentido único de la estética. Estas cualidades les permiten destacar en diversos campos creativos.

La Cabra tiene un don natural para el arte, ya sea a través de la pintura, la música u otras formas de expresión. Su sensibilidad les permite establecer conexiones emocionales más profundas con su trabajo, lo que hace que sus creaciones sean especialmente significativas. Las cabras suelen ser capaces de plasmar en sus obras emociones y pensamientos que pueden conmover a los demás.

Además, su creatividad no sólo es evidente a nivel artístico, sino también en la vida cotidiana. Piensan de forma poco convencional y encuentran soluciones innovadoras a los problemas. De este modo, aportan ideas frescas a su entorno, ya sea en el trabajo o en su vida personal.

En general, la conexión del signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng ) con la creatividad permite a las personas expresar sus sentimientos y pensamientos más íntimos de una forma única, razón por la que a menudo se les percibe como una fuerza creativa.

| Características | Descripción | Influencia en la vida |

|---|---|---|

| Bondad | La cabra es cariñosa y comprensiva. | Favorece las amistades estrechas y las relaciones sólidas. |

| Sensibilidad | Perciben intensamente las emociones de los demás. | Permite reacciones empáticas y apoyo. |

| Creatividad | Poseen una gran imaginación. | Abre oportunidades en las artes y las profesiones creativas. |

Influencia de los elementos: Madera, fuego, tierra, metal, agua

Las influencias de los elementos en el signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng ) son diversas y caracterizan las cualidades de las personas nacidas bajo este signo. Cada elemento aporta sus propias cualidades que influyen en la naturaleza de la cabra.

El elemento Madera representa el crecimiento y la creatividad. Las Cabras nacidas bajo la influencia de la Madera suelen mostrar una capacidad creativa excepcional y tienen especial talento para el arte o el diseño. Este elemento les confiere una energía vivaz.

El elemento Fuego se asocia con la pasión y el entusiasmo. Las Cabras que suelen representar este elemento aportan un estilo de vida dinámico a sus relaciones y proyectos. Irradian calidez e inspiran a los demás a perseguir sus sueños.

La Tierra simboliza la estabilidad y el cuidado. Las Cabras regidas por este elemento tienden a proporcionar comprensión y apoyo en su entorno. Su naturaleza práctica les ayuda a tomar decisiones sensatas en situaciones difíciles.

El elemento metal representa la fuerza y la disciplina. La Cabra caracterizada por el metal muestra una notable determinación en sus empresas. Son capaces de enfrentarse a los retos con un enfoque claro y a menudo logran el éxito gracias a su tenacidad.

Por último, el elemento agua representa la intuición y la adaptabilidad. Las Cabras con esta influencia suelen ser muy empáticas y pueden reaccionar rápidamente ante los cambios. Su capacidad de flexibilidad les permite adaptarse bien a diferentes circunstancias.

Estos diferentes elementos juntos hacen del signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng ) un signo complejo y polifacético que actúa e interactúa en diferentes aspectos de la vida.

Relaciones con otros signos del zodíaco: Compatibilidad y conflictos

Las relaciones de la Cabra con otros signos del zodiaco chino suelen caracterizarse por la armonía y el entendimiento. Las personas nacidas bajo el signo de la Cabra (u Oveja) suelen sentirse atraídas por animales como el Caballo o el Conejo. Ambos aportan dinamismo y emoción a las interacciones, lo que puede conducir a una relación estable y afectuosa.

En cambio, con el Buey pueden surgir conflictos. El Buey es conocido por su determinación y estabilidad, lo que puede provocar desacuerdos en la relación. La Cabra, por su parte, busca la flexibilidad y el equilibrio emocional, lo que a veces hace que su naturaleza amable choque con la naturaleza pragmática del Buey.

Otro ejemplo relevante es la relación con la Serpiente. Aquí pueden surgir malentendidos, ya que la sensible Cabra se conmueve fácilmente cuando la racional Serpiente desata su poder. A pesar de estas dificultades, estas relaciones ofrecen valiosas lecciones de empatía y respeto. La Cabra tiene una habilidad natural para formar vínculos emocionales y debería utilizar esta fuerza para crear conexiones positivas, incluso cuando chocan personalidades diferentes.

Predicciones anuales para el Año de la Cabra

En el Año de la Cabra (u Oveja) (羊, Yáng), las personas suelen enfrentarse a nuevas oportunidades bajo este signo. Experimentan desarrollos apasionantes, sobre todo en el ámbito de la creatividad. Gracias a su sentido natural de la estética, la Cabra puede llevar a cabo ideas innovadoras y alcanzar un éxito considerable en su profesión o afición.

Sin embargo, también es importante que presten atención a su bienestar emocional. Las situaciones estresantes pueden hacer que la cabra se sienta abrumada. Por eso deben tomarse descansos regulares y disfrutar de momentos de creatividad. Actividades como pintar o hacer música ayudan a relajar la mente y restablecer el equilibrio interior.

Las relaciones muestran que las cabras pueden desarrollar un profundo vínculo con los demás. La comunicación ofrece espacio para la comprensión y la empatía. Las amistades más íntimas podrían estrecharse este año si la Cabra está abierta a la conversación.

En resumen, el Año de la Cabra está lleno de momentos inspiradores. Es hora de ser creativo y utilizar las energías positivas para abrir nuevos caminos.

Influencia en la profesión y las decisiones profesionales

Las personas con el signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng) suelen aportar enfoques creativos a sus decisiones profesionales. Su creatividad y sensibilidad naturales pueden convertirles en excelentes artistas, diseñadores o comunicadores. Estos talentos les permiten aportar soluciones innovadoras que son muy valoradas en los lugares de trabajo.

Además, las cabras tienen una gran capacidad de empatía, lo que repercute positivamente en su trabajo en equipo. Son capaces de promover el equilibrio dentro de un grupo y apoyar a los demás, creando un ambiente de trabajo armonioso. Aunque a veces se muestran reacias a ocupar puestos de liderazgo, pueden brillar como mentes creativas y colaboradoras en los proyectos.

Sin embargo, las cabras también deben procurar mantener su propio equilibrio. El estrés puede ser estresante para ellas, por lo que es importante dejarles un tiempo regular para la relajación. Las actividades que apelan a su vena artística no sólo ayudan al crecimiento personal, sino que también contribuyen al éxito profesional. Explorando vías creativas, las personas de este signo siempre pueden alcanzar nuevas cotas en su carrera.

La creatividad es la inteligencia que se divierte. – Albert Einstein

Significados culturales y celebraciones en torno a la cabra

La cabra desempeña un papel importante en la cultura china y está asociada a numerosas tradiciones y festividades. Este animal se asocia a menudo con la fertilidad, la prosperidad y la creatividad. La cabra simboliza una vida pacífica, lo que se refleja en diversas expresiones culturales.

Un importante festival dedicado a la cabra tiene lugar durante el Año Nuevo chino. En esta época se preparan platos especiales que simbolizan la cabra. El arroz de cristal o los dulces decorativos con forma de cabra son ofrendas frecuentes en las celebraciones. Esta expresión de respeto por el símbolo muestra el aprecio que se tiene por las cualidades creativas y sensibles de la cabra.

Además, durante las celebraciones anuales tienen lugar diversos rituales en los que se reza por la suerte y el éxito. La imagen de la cabra se utiliza a menudo en la decoración para atraer energía positiva. Históricamente, la cabra era también símbolo de abundancia material, por lo que muchas familias las colocan en sus casas como símbolo de protección.

Estos significados culturales contribuyen a que el signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng ) no sólo sea relevante desde el punto de vista astronómico, sino que también tiene profundas raíces en las prácticas y creencias tradicionales de la sociedad china.

| Característica | Característica | Efectos |

|---|---|---|

| Empatía | Comprende bien los sentimientos de los demás. | Fortalece las relaciones y fomenta la confianza. |

| Talento artístico | Tienes buen ojo para la estética y el diseño. | Conduce al éxito en campos creativos. |

| Flexibilidad | Se adapta fácilmente a los cambios. | Ayuda a mantener la cordura en situaciones de estrés. |

Personajes famosos con el signo del zodiaco Cabra

El signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng) está asociado a muchas personalidades notables que han tenido gran influencia en diversos campos. Entre las cabras famosas se encuentra el conocido artista Pablo Picasso, cuya revolución creativa caracterizó el siglo XX. Sus obras muestran un estilo único que sigue inspirando a muchos artistas.

Otra personalidad destacada es Bob Marley, el legendario músico y pionero del reggae. Utilizó su música para difundir mensajes sociales y era conocido por su capacidad para expresar emociones a través del sonido. La diseñadora de moda Coco Chanel, que revolucionó el mundo de la moda, también es una cabra. Su pensamiento innovador y su sentido de la estética cambiaron la forma de vestir y de ser percibidas las mujeres.

En el mundo del deporte, Serena Williams impresiona como una de las mejores tenistas de todos los tiempos. Su incansable compromiso y su voluntad de lucha la han convertido en un modelo a seguir para muchos. Las personas del signo del zodiaco chino Cabra (u Oveja) (羊, Yáng) no sólo son creativas, sino que también aportan una sensibilidad especial a sus actividades, lo que les permite dejar impresiones duraderas.