Rafa Nadal es conocido no solo por su impresionante destreza en la cancha, sino también por sus lucrativas ganancias y múltiples inversiones. Se estima que su fortuna total ronda los $220 millones, una cifra acumulada gracias a sus victorias en torneos y acuerdos de patrocinio. Con unas ganancias por premios de $125 millones, Nadal se ha convertido en uno de los tenistas más ricos del mundo.

Además de sus éxitos deportivos, Rafa obtiene aproximadamente $30 millones anuales de contratos con reconocidas marcas como Nike, Babolat y Kia. No es sorprendente que haya diversificado aún más su patrimonio mediante negocios como la Academia Rafa Nadal y varias inversiones inmobiliarias estratégicas. Esto le asegura un flujo constante de ingresos y consolida su posición como una figura influyente tanto dentro como fuera del tenis.

- Rafa Nadal hat ein geschätztes Gesamtvermögen von $220 Millionen.

- Er hat $125 Millionen durch Turniergewinne verdient.

- Seine jährlichen Sponsoreneinnahmen betragen $30 Millionen.

- Er betreibt die Academia Rafa Nadal zur Förderung junger Talente.

- Investitionen in Immobilien tragen zu seiner finanziellen Stabilität bei.

Fortuna total aproximada: $220 millones

Rafa Nadal, uno de los tenistas más exitosos de todos los tiempos, ha acumulado una fortuna total aproximada de $220 millones. Su habilidad en las canchas le ha permitido ganar alrededor de $125 millones solo en premios de torneos.

Pero el talento de Rafa no se limita al tenis. Cada año, gana cerca de $30 millones adicionales gracias a ingresos por patrocinadores. Entre sus principales acuerdos están marcas reconocidas como Nike, Babolat y Kia. Estas alianzas no solo incrementan su riqueza, sino que también solidifican su imagen pública.

Además, Nadal ha sabido diversificar sus fuentes de ingreso con negocios fuera del tenis. Un claro ejemplo es la Academia Rafa Nadal, un proyecto personal que no solo promueve jóvenes talentos, sino que también contribuye a su patrimonio.

En cuanto a inversiones inmobiliarias, Rafa ha sido muy estratégico. Posee propiedades en diversos lugares, lo que garantiza una base financiera sólida y estable. Esta dinámica de inversión le permite no depender únicamente de su carrera deportiva para asegurar su futuro.

Por último, sus ingresos por imagen y publicidad han sido significativos. Apariciones en campañas publicitarias, entrevistas y otros eventos públicos refuerzan su presencia en medios, aumentando así su valor neto. Así, Nadal demuestra ser no solo un maestro del tenis, sino también un astuto hombre de negocios.

Recomendación: ¿Cuánto dinero tiene Rodolfo Sancho?

Ganancias por premios de torneos: $125 millones

Su capacidad para ganar partidos y títulos le ha permitido asegurar grandes bolsas de dinero ofrecidas por los organizadores de estos torneos. La consistencia de Rafa en mantener un alto nivel de rendimiento es realmente admirable.

Al ganar tantos torneos de gran prestigio, como Roland Garros, Wimbledon y el US Open, Nadal ha demostrado ser uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Estos éxitos han contribuido significativamente a su fortuna, consolidándolo no solo como un ícono deportivo, sino también como una persona con ingresos considerables. Cada título y trofeo ganado no solo representa un logro deportivo, sino que también se traduce directamente en importantes ingresos económicos para el jugador balear.

La habilidad de Nadal para mantener este nivel de excelencia competitiva juega un papel clave en su capacidad para generar estas significativas ganancias a través de los premios monetarios otorgados en diversos torneos.

| Concepto | Cantidad | Detalle |

|---|---|---|

| Fortuna total | $220 millones | Acumulado por premios, patrocinios e inversiones |

| Premios de torneos | $125 millones | Ganancias obtenidas por victorias en competiciones |

| Ingresos por patrocinadores | $30 millones anuales | Contratos con marcas como Nike, Babolat, Kia |

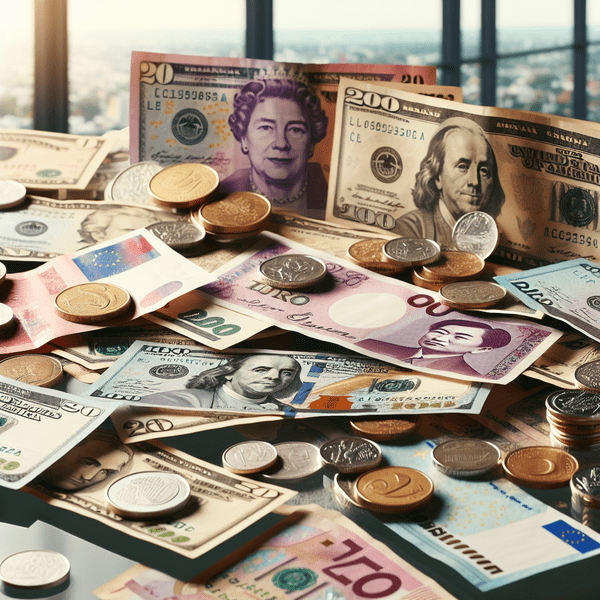

Ingresos por patrocinadores: $30 millones anuales

Rafa Nadal no solo ha tenido una carrera brillante en las canchas de tenis, sino que también ha logrado asegurar importantes ingresos gracias a sus patrocinadores. Cada año, Nadal obtiene alrededor de $30 millones por acuerdos y contratos con varias marcas reconocidas a nivel mundial.

Parte de estos ingresos provienen de su duradera relación con Nike, una marca que ha confiado en él para representar sus productos durante gran parte de su carrera profesional. Además, otro patrocinador clave es Kia Motors, con quienes Nadal ha mantenido una asociación fructífera desde hace años.

Estos acuerdos no solo incrementan su riqueza personal, sino que también amplían su presencia global e influyen en la proyección de su imagen fuera del mundo deportivo. Los ingresos generados a partir de estos contratos permiten que Nadal no se limite únicamente a ganancias obtenidas dentro de la cancha.

En resumen, los ingresos por patrocinadores juegan un papel crucial en la estabilidad financiera y el éxito comercial de Rafael Nadal, asegurándole un flujo constante de fondos anuales que le permite explorar diversas oportunidades empresariales y continuar invirtiendo en otros proyectos personales y profesionales.

Acuerdos con marcas: Nike, Babolat, Kia

Los acuerdos de patrocinio son una fuente significativa de ingresos para Rafa Nadal. Entre los más destacados tenemos a Nike, que ha sido un pilar fundamental en su carrera, proporcionándole ropa y calzado deportivo de alta calidad. La relación con Babolat es igualmente crucial ya que esta marca le suministra las raquetas que utiliza en cada uno de sus partidos, ajustadas específicamente a sus necesidades y estilo de juego.

Además, no podemos olvidar la colaboración con Kia. Esta alianza va más allá de la simple asociación comercial; con la participación de Nadal en diversas campañas publicitarias, se refuerza tanto la imagen del deportista como la de la empresa automotriz a nivel global. Estas marcas emblemáticas han jugado un papel indispensable no solo en el apoyo financiero directo, sino también en la proyección internacional de la imagen de Nadal.

Cada una de estas asociaciones representa una sinergia mutua donde todos ganan: las compañías logran mayor visibilidad y prestigio al asociarse con una figura tan respetada en el deporte, mientras que Nadal consolida su estabilidad financiera y su legado en el mundo del tenis. Los patrocinios continúan siendo una pieza clave en la multifacética carrera de este gran tenista, aportando significativamente a su enorme fortuna que ronda los $220 millones.

Artículos complementarios: ¿Cuánto dinero tiene Anuel?

Negocios fuera del tenis: Academia Rafa Nadal

La Academia no solo se centra en mejorar las habilidades tenísticas de sus alumnos, sino también en su formación integral. Los estudiantes tienen acceso a una educación de calidad mientras entrenan en un ambiente profesional. Este enfoque holístico distingue a la Academia Rafa Nadal de otros centros de entrenamiento.

El programa incluye desde técnicas avanzadas de juego hasta sesiones de preparación física y mental. Al mismo tiempo, se les enseña a los jóvenes la importancia de valores como el respeto, la disciplina y la dedicación, principios fundamentales que Nadal ha demostrado a lo largo de su carrera.

Nadal está claramente implicado en el funcionamiento diario de la academia, asegurándose de que se mantenga fiel a su visión y estándares elevados. La creación de este centro refleja su deseo de dejar un legado duradero en el mundo del tenis, inspirando y formando a las próximas generaciones de jugadores profesionales.

También te puede interesar: ¿Cuánto dinero tiene Piqué?

Inversiones inmobiliarias diversificadas

Nadal posee varias propiedades repartidas por el mundo, incluyendo una lujosa residencia en su Mallorca natal. Esta propiedad no solo es un hogar para él y su familia, sino también una inversión considerable debido al alto valor inmobiliario de la región. Además, su interés en el mercado inmobiliario le ha llevado a adquirir otras propiedades tanto en España como en localidades internacionales.

El jugador de tenis también ha mostrado interés en invertir en desarrollos urbanísticos y residenciales. Su enfoque parece ser el de mantener un balance entre inversiones establecidas y nuevas oportunidades en crecimiento. Gracias a estas adquisiciones, logra generar ingresos adicionales que complementan sus demás fuentes de entrada.

Rafa no deja estos detalles al azar; cuenta con expertos en bienes raíces que lo asesoran constantemente, aseguran que cada adquisición sea rentable y tenga potencial de apreciación en el futuro. Sin duda, las decisiones bien informadas en este sector refuerzan aún más su robusta situación financiera.

| Descripción | Monto | Comentarios |

|---|---|---|

| Ingreso total | $220 millones | Premios, patrocinios, inversiones |

| Premios en torneos | $125 millones | Ganado en competiciones |

| Patrocinios | $30 millones anuales | Contratos con Nike, Babolat, Kia |

Ingreso por imagen y publicidad

Rafa Nadal ha logrado capitalizar su imagen y reputación para generar ingresos significativos a través de contratos publicitarios y acuerdos de patrocinio. Su carisma, junto con sus extraordinarios logros deportivos, lo han convertido en una figura muy atractiva para las marcas.

Marcas como Nike, Babolat y Kia son algunos de los socios comerciales más importantes de Nadal. Estos acuerdos no solo le proporcionan equipos y vehículos, sino también sustanciales sumas de dinero. Se estima que sus ingresos anuales por patrocinadores alcanzan los $30 millones.

Nadal aparece regularmente en campañas publicitarias televisivas y en medios impresos. Estas colaboraciones contribuyen significativamente a su patrimonio neto al mismo tiempo que refuerzan su posicionamiento público y comercial.

Además, la coherencia y profesionalismo que Nadal mantiene fuera de las canchas amplifican aún más el valor de su imagen. Esto ha permitido que muchas más empresas quieran asociar su marca con él, asegurando así un flujo continuo de contratos lucrativos.

Por tanto, sus ingresos por imagen y publicidad no solo siguen siendo una fuente clave de riqueza, sino que también realzan su estatus como uno de los nombres más influyentes del deporte global.

El éxito no se mide por el dinero, sino por los logros y el impacto en el mundo. – Rafael Nadal

Preguntas más frecuentes

¿Cuántos títulos de Grand Slam ha ganado Rafa Nadal?

¿Qué obra benéfica realiza Rafa Nadal?

¿Cómo se prepara Nadal mentalmente para los partidos importantes?

¿Cuántos idiomas habla Rafa Nadal?

¿Qué hobbies tiene Rafa Nadal fuera del tenis?

¿Cuál es el récord de más semanas consecutivas en el Top 10 del ranking ATP de Nadal?

¿Tiene Rafa Nadal algún apodo?

¿Cuáles son los planes de Nadal tras su retiro del tenis?

¿Qué título considera Nadal como el más especial de su carrera?

¿Qué tipo de entrenamiento físico sigue Nadal para mantenerse en forma?

Obras Citadas: