El yoga, una práctica que se remonta a miles de años en la antigua India, no solo es un sistema de ejercicio físico, sino también una profunda filosofía de vida. Este enfoque holístico busca armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu, ofreciendo un camino hacia el bienestar integral.

La sabiduría ancestral del yoga está intrínsecamente ligada a los textos sagrados del Vedanta, una escuela de pensamiento que aboga por la comprensión de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Los principios fundamentales del yoga incluyen prácticas como el pranayama (control de la respiración) y la meditación, diseñadas para promover una conciencia plena y una mayor conexión con uno mismo.

- El yoga es una práctica ancestral que armoniza cuerpo, mente y espíritu.

- Se basa en textos sagrados como el Rig Veda y los Yoga Sutras de Patanjali.

- Incluye ética (Ahimsa, Satya), posturas físicas, respiración y meditación.

- Beneficios: aumenta flexibilidad, fuerza, reduce estrés y mejora concentración.

- Filosofía vedántica influye en las prácticas y promueve autoaceptación y paz interior.

Orígenes históricos del yoga

El yoga tiene una historia rica y antigua que se remonta a miles de años. Sus orígenes se encuentran en la civilización del valle del Indo, donde se han descubierto sellos con figuras en posturas meditativas que datan de aproximadamente 3000 a.C. Estas representaciones tempranas sugieren que prácticas similares al yoga ya existían en esa época.

Una fuente fundamental del conocimiento yogui es el Rig Veda, uno de los textos más antiguos conocidos, creado entre el 1500 y el 1200 a.C. Este texto contiene himnos y rituales devocionales que sentaron las bases para las prácticas espirituales posteriores.

Con el tiempo, el yoga evolucionó y se desarrolló a través de diversas tradiciones filosóficas y religiosas de la India. La influencia del Hinduismo y más tarde del Budismo fueron esenciales para su desarrollo. Los Upanishads, escritos entre el 800 y el 400 a.C., son otro conjunto crucial de textos védicos que profundizan en conceptos metafísicos y espirituales, formando así la base de muchas prácticas y filosofías del yoga contemporáneo.

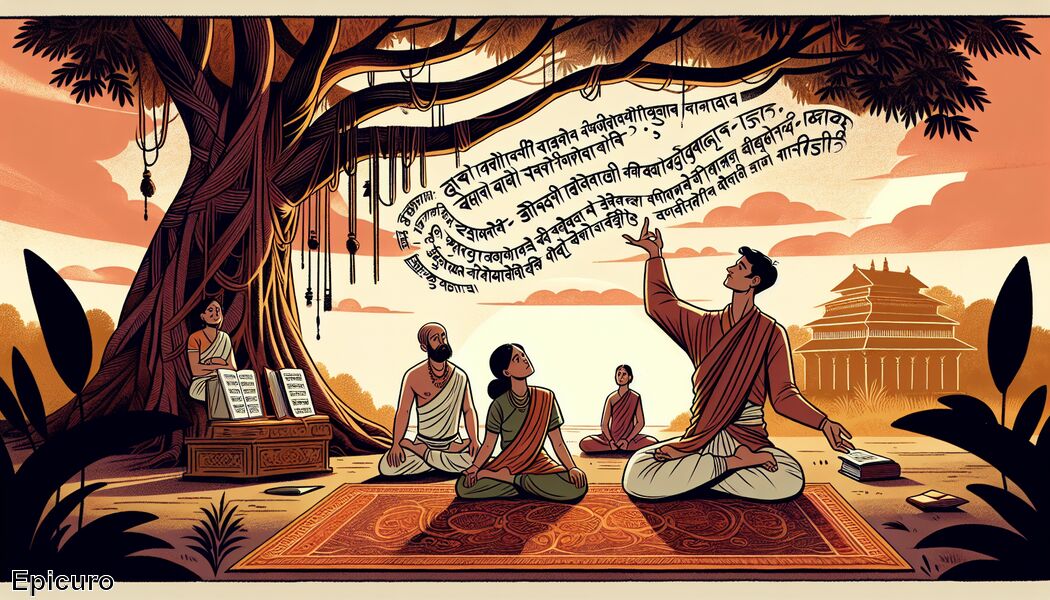

Durante siglos, el yoga fue transmitido oralmente de maestro a discípulo, lo que permitió mantener intactos sus principios y técnicas. Fue a partir del siglo II d.C. cuando Patañjali compiló «Los Yoga Sutras», un texto codificado que sigue siendo fundamental para entender el yoga hoy en día.

Más sobre esto: Limpieza de la esterilla de yoga » Cuida tu espacio sagrado

Filosofía Vedanta y su impacto

En su esencia, el Vedanta explora conceptos profundos como la interconexión de todos los seres y la ilusión del ego. Este conocimiento ancestral ha influido significativamente en la práctica del yoga, iluminando el camino hacia la autoconciencia y el despertar espiritual.

Yoga, según la filosofía Vedanta, no es simplemente un ejercicio físico, sino que abarca todo el ser: cuerpo, mente y espíritu. La integración de estos aspectos es esencial para alcanzar un estado de armonía y paz interior. A través de técnicas como el Pranayama y la meditación, uno puede superar las distracciones y purificar la mente, facilitando una conexión más profunda con el yo superior.

Además, la ética de Ahimsa (no violencia) y Satya (verdad) encuentra sus raíces en esta antigua sabiduría, guiando a los practicantes no sólo en su sadhana (práctica), sino también en su vida diaria. Esta filosofía invita a reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza y a vivir alineados con principios universales, impactando positivamente nuestras relaciones y bienestar general.

| Principio | Descripción | Aplicación en la práctica del yoga |

|---|---|---|

| Ahimsa | No violencia | Practicar la compasión y la amabilidad hacia todo ser vivo. |

| Satya | Verdad | Ser honesto con uno mismo y los demás, hablar y actuar con integridad. |

| Pranayama | Control de la respiración | Usar técnicas de respiración consciente para calmar la mente y revitalizar el cuerpo. |

Los ocho miembros del yoga

El yoga se construye sobre ocho miembros o partes llamados «Ashtanga», que fueron descritos por el sabio Patanjali en los Yoga Sutras. Estos miembros ofrecen una guía para llevar una vida con significado y propósito.

El primer miembro es Yama, que se refiere a las éticas sociales – como la no violencia y la veracidad. Es una forma de vivir en armonía con nuestro entorno y con otros seres.

Luego está Niyama, que son las disciplinas personales, tales como la pureza y el contentamiento. Estas prácticas se enfocan en el desarrollo personal y la espiritualidad interna.

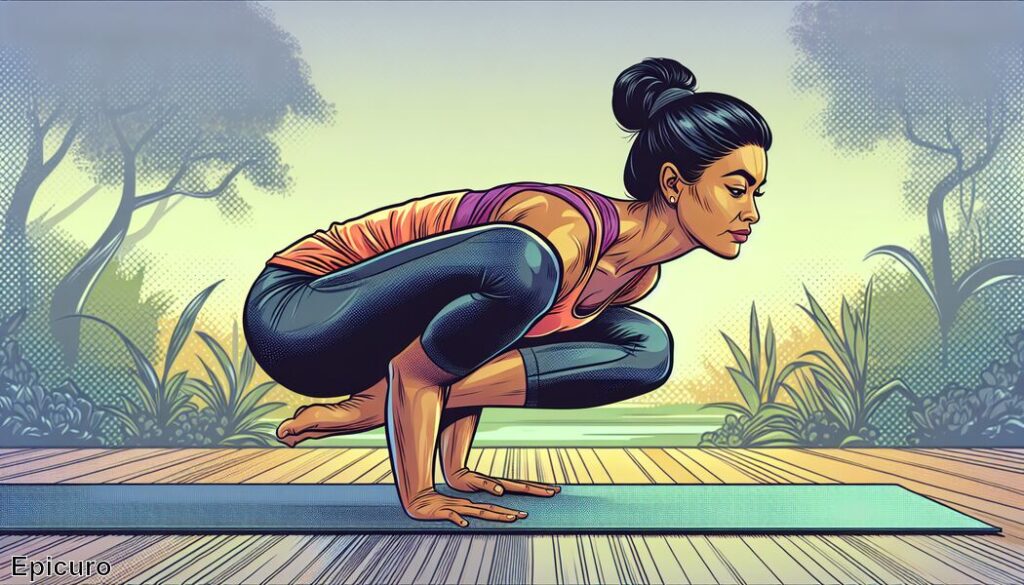

El tercer miembro, asana, implica la práctica de posturas físicas. Las asanas ayudan a preparar el cuerpo para la meditación prolongada mediante el aumento de la flexibilidad y la fortaleza física.

Pranayama, el cuarto miembro, incluye técnicas de control de la respiración. Al regular la respiración, prana (energía vital) se distribuye eficazmente por todo el cuerpo, promoviendo la salud física y mental.

El quinto miembro es Pratyahara, que significa retiro sensorial. Este paso alienta a retraer nuestros sentidos del mundo externo, facilitando un enfoque interno más profundo.

Dharana, Dhyana, y Samadhi constituyen los últimos tres miembros y se centran en niveles superiores de concentración y meditación. Dharana se trata de enfocar la mente en un solo punto; Dhyana es la meditación ininterrumpida, y Samadhi es el estado de integración con el objeto de meditación, logrando una unión completa y trascendental.

Estos ocho miembros, aplicados juntos, permiten la transformación holística del practicante, fomentando tanto el bienestar físico como mental y llevando al individuo hacia un camino de autorrealización y paz interior.

Pranayama: control de la respiración

Pranayama, el arte de controlar la respiración, es una práctica fundamental en el yoga. La palabra «Pranayama» proviene del sánscrito y se divide en dos partes: «prana», que significa fuerza vital o energía, y «ayama», que significa control. Así, pranayama se refiere al control consciente de nuestras respiraciones y es mucho más que simplemente inhalar y exhalar aire.

A través de diversas técnicas de pranayama, se busca regular el flujo de prana dentro del cuerpo para alcanzar un estado de armonía y equilibrio. Estas técnicas pueden ser tan simples como sentarse tranquilamente y enfocarse en la respiración o tan sofisticadas como realizar complejas secuencias de respiraciones con retenciones específicas. Uno de los métodos más conocidos es Nadi Shodhana o respiración alterna, que purifica los canales energéticos del cuerpo y calma la mente.

Los beneficios de practicar pranayama son numerosos. A nivel físico, puede ayudar a mejorar la capacidad pulmonar, aumentar la vitalidad y reducir el estrés. Mentalmente, promueve una concentración más profunda y ayuda a liberar tensiones emocionales acumuladas. Muchos practicantes también reportan una mayor claridad mental y un sentimiento general de bienestar.

La clave está en la regularidad y la paciencia. Con la práctica constante, es posible experimentar una transformación significativa tanto en el cuerpo como en la mente. Por ello, siempre es recomendable aprender estas técnicas bajo la guía de un maestro experimentado.

Ver también: Yoga para resfriados » Fortalece tu sistema inmunológico

Meditación y conciencia plena

La práctica constante de la meditación puede ayudarte a desarrollar una mayor claridad mental y reducir el estrés cotidiano. Sentarse en silencio, enfocándose en la respiración o recitando mantras, facilita la desconexión de las preocupaciones diarias y fomenta un estado de serenidad que trasciende la práctica propia.

Por otro lado, la conciencia plena tiene que ver con estar totalmente presente en cada momento. Esto significa ser consciente de tus emociones, sensaciones corporales y pensamientos, aceptándolos tal como son. Al integrar la conciencia plena en tu vida diaria, puedes mejorar tu capacidad para manejar situaciones difíciles con calma y discernimiento.

Ambas prácticas no solo contribuyen al bienestar emocional, sino que también tienen beneficios físicos. La reducción de la ansiedad y una mejor concentración son solo algunos de los resultados positivos que pueden derivarse de incorporar la meditación y la conciencia plena en tu rutina de yoga. La verdadera magia reside en cómo estas técnicas transforman tu manera de interactuar contigo mismo y con el mundo que te rodea.

Recomendación de lectura: Yoga embarazo » Bienestar y conexión en cada etapa

Beneficios físicos y mentales

Por otro lado, los beneficios mentales del yoga son igualmente impresionantes. La combinación de respiración controlada (pranayama) y meditación puede reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad. Muchos practicantes reportan una mayor capacidad para concentrarse y un estado mental más claro y calmado después de cada sesión.

Durante la práctica, te enfrentas a tus propios límites físicos y mentales, lo cual fomenta una mayor autoaceptación y amor propio. El aspecto meditativo del yoga también promueve una conexión profunda con uno mismo, ayudando a manejar mejor las emociones y desarrollar una perspectiva más positiva.

Con el tiempo, estos beneficios se manifiestan en tu vida diaria, mejorando no solo tu salud física y mental, sino también tus relaciones interpersonales y tu rendimiento en diversas actividades diarias. Practicar yoga puede ser una herramienta poderosa para vivir una vida más equilibrada y plena.

| Aspecto | Descripción | Importancia en el yoga |

|---|---|---|

| Flexibilidad | Aumento de la amplitud de movimiento en las articulaciones | Preparar el cuerpo para la meditación prolongada y las asanas |

| Fuerza | Desarrollo de músculos fuertes y tonificados | Soportar y mantener posturas de yoga durante más tiempo |

| Concentración | Capacidad para enfocar la mente en un solo punto | Profundizar en la práctica meditativa y mejorar la conexión mente-cuerpo |

Ética y valores en la práctica

La ética y los valores son fundamentales en la práctica del yoga y se encuentran profundamente arraigados en sus enseñanzas ancestrales. Uno de los principios clave es el concepto de ahimsa, que se traduce como no violencia. Esto implica no solo evitar causar daño físico, sino también ser cuidadoso con las palabras y pensamientos hacia uno mismo y los demás.

Otro valor esencial es satya, o veracidad. Practicar satya significa vivir una vida honesta y auténtica, evitando mentiras y situaciones engañosas. Este principio nos guía a actuar con integridad en todas las áreas de nuestra vida.

Brahmacharya, o el control de los impulsos, es otro componente importante de la ética yogui. Este valor promueve la moderación y el equilibrio, ayudándonos a canalizar nuestras energías de manera constructiva y positiva.

Además, el yoga enseña el principio de aparigraha, que se refiere a la no posesividad y al desapego material. Practicar aparigraha nos ayuda a liberar el apego a objetos y deseos materiales, fomentando una vida más sencilla y consciente.

Estos valores éticos, junto con otros como saucha (pureza) y santosha (contentamiento), sirven como guías para llevar una vida armoniosa y plena. Integrarlos en tu práctica diaria puede transformar no solo tu tiempo en el mat, sino también tus interacciones cotidianas y tu bienestar general.

La paz comienza en tu interior. – Amit Ray

Maestros y tradiciones yoguis

Los maestros y tradiciones yoguis han desempeñado un papel crucial en la transmisión del yoga a lo largo de los siglos. Estas enseñanzas han sido pasadas de generación en generación, manteniendo viva una sabiduría ancestral que sigue siendo relevante en la actualidad.

Uno de los más reconocidos es el maestro Patanjali, quien escribió los Yoga Sutras, un texto fundamental que describe las ocho ramas del yoga. Su obra ha sido una guía esencial para practicantes y estudiosos durante milenios. Otro nombre influyente es Swami Vivekananda, cuya presentación del yoga en Occidente ayudó a popularizar sus prácticas y filosofía fuera de India.

Cada linaje yogui posee su propio enfoque y técnicas únicas. Por ejemplo, el Hatha Yoga se centra en posturas físicas y prácticas de respiración, mientras que el Kundalini Yoga pone énfasis en la energía interna y chakras. Tradiciones como el Ashtanga y Iyengar Yoga también ofrecen metodologías distintas pero igualmente valiosas, adaptándose a diferentes necesidades y niveles de práctica.

El rol de los maestros en estas tradiciones no solo es transmitir conocimientos técnicos; también inspiran a los estudiantes a vivir una vida más consciente y ética. A través de su ejemplo y enseñanza, los maestros ayudaron a miles de personas a encontrar paz interior y equilibrio emocional.

En resumen, los maestros y tradiciones yoguis continúan siendo una fuente de inspiración y guía, ofreciendo herramientas valiosas para la mejora personal y espiritual.