El Árbol de Yoga es una metáfora poderosa para entender cómo enraizarse y crecer en la práctica del yoga. Al igual que un árbol fuerte necesita raíces profundas, nuestra práctica requiere estabilidad y conexión con nosotros mismos. La constancia y disciplina son esenciales para nutrir estas raíces y permitirnos florecer tanto física como mentalmente. Mediante asanas, pranayama, meditación y una nutrición adecuada, seguimos creciendo juntos en una comunidad que apoya nuestro viaje hacia lo trascendental.

- Las raíces fuertes en yoga se logran a través de la estabilidad y conexión interna, mediante asanas y meditación.

- La constancia en la práctica diaria fortalece el cuerpo y la mente, cultivando disciplina y perseverancia.

- Asanas básicas, pranayama y meditación son fundamentales para una práctica de yoga equilibrada y efectiva.

- Una nutrición adecuada y consciente potencia el bienestar físico y mental, complementando la práctica de yoga.

- La comunidad de yoga ofrece apoyo mutuo y oportunidades para crecer y aprender juntos.

Raíces fuertes: estabilidad y conexión

Para establecer una práctica de yoga que sea duradera y beneficiosa, es fundamental que te enfoques en tener raíces fuertes. Tal como un árbol se sostiene firmemente sobre el suelo, tú también necesitas estabilidad y conexión con tu base para crecer.

Una forma efectiva de desarrollar esta estabilidad es a través de la práctica constante de asanas (posturas) que fortalecen tus músculos y mejoran tu equilibrio. Al mantener estas posturas, puedes sentir cómo tu cuerpo se arraiga firmemente al suelo, creando una sensación de seguridad interna.

Además, la meditación regular ayuda a profundizar esta conexión. Al centrarte en tu respiración y en el presente, te vuelves más consciente de tu cuerpo y del espacio que ocupas. Este estado de atención plena no solo mejora tu postura física sino también tu estabilidad emocional.

La conexión con la naturaleza también puede fortalecer tus raíces. Practicar yoga al aire libre, sintiendo la tierra bajo tus pies y la brisa sobre tu piel, te permite formar un vínculo más profundo con el entorno.

Finalmente, recuerda que el apoyo de una comunidad puede ser invaluable. Compartir tus experiencias y progreso con otros practicantes te brinda un sentido de pertenencia y motivación adicional para seguir adelante.

Incorporando estos elementos en tu práctica diaria, podrás cultivar una base sólida desde la cual experimentar todos los beneficios del yoga.

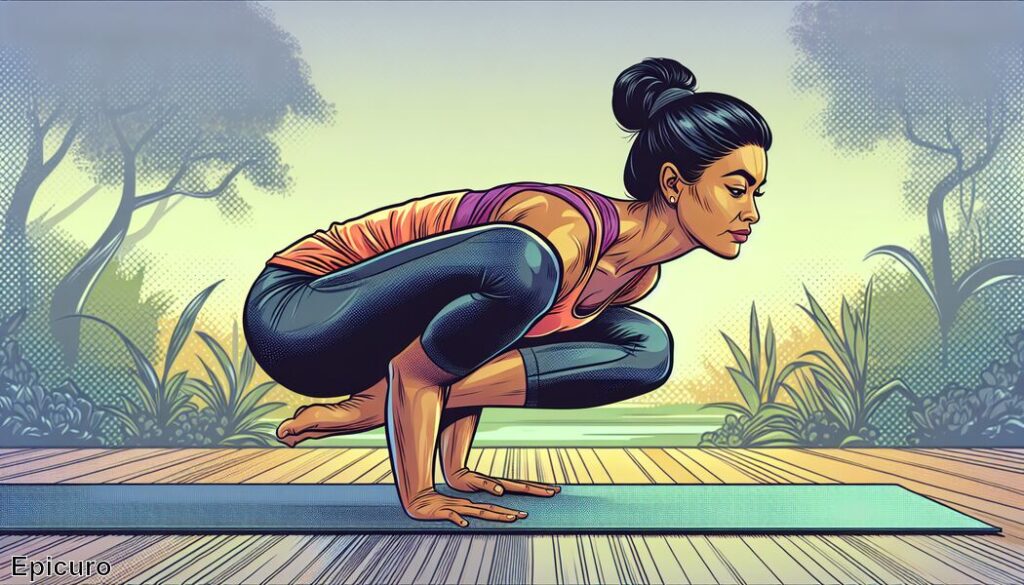

Recomendación: Yoga cuervo » Desafía tu equilibrio

Práctica regular: constancia y disciplina

Es importante establecer una rutina que se ajuste a tu vida diaria. Puedes comenzar con sesiones cortas e ir aumentando la duración a medida que te sientas más cómodo. Algunos días puedes tener menos tiempo o energía, pero mantener el hábito de practicar, incluso si es poco tiempo, consolidará tu disciplina.

La disciplina juega un papel crucial. No se trata solo de realizar asanas correctamente, sino de integrar el yoga como parte de tu estilo de vida. Esto incluye la atención plena durante tus prácticas y la paciencia contigo mismo a lo largo del proceso.

Para ayudarte a mantener esta consistencia, podrías marcar en tu calendario un horario fijo para practicar. Así, crearás un compromiso personal que te motivará a seguir adelante. Además, combinar tu práctica física con momentos de meditación puede ofrecerte beneficios adicionales, creando un balance entre fortalecimiento físico y calma mental.

Finalmente, recuerda que la perseverancia será recompensada con mejoras visibles en tu flexibilidad, fuerza y bienestar general. Y sobre todo, disfruta del camino sin preocuparte demasiado por los resultados inmediatos.

| Aspecto | Descripción | Beneficio |

|---|---|---|

| Asanas | Posturas básicas de yoga | Mejora la flexibilidad y la fuerza |

| Pranayama | Control de la respiración | Aumenta la capacidad pulmonar y reduce el estrés |

| Meditación | Práctica de atención plena | Promueve la calma y la claridad mental |

Asanas básicas: posturas fundamentales

Las asanas son las posturas físicas del Yoga y forman la base de tu práctica. Al empezar, es fundamental enfocarse en algunas posturas básicas que te proporcionarán estabilidad y fuerza.

Tadasana o la Postura de la Montaña es una de las más importantes. Aunque puede parecer sencilla, requiere un gran enfoque para alinear correctamente tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Esta postura mejora tu postura general y fortalece tus piernas.

Otra postura esencial es Adho Mukha Svanasana o el Perro boca abajo. Esta asana estira y fortalece todo tu cuerpo, mejorando la circulación sanguínea y ayudando a liberar tensiones acumuladas en la columna vertebral.

La Postura del Guerrero II también es imprescindible. Fortalece las piernas y abre las caderas mientras aumenta tu concentración y equilibrio. Mantén la espalda recta y dirige la mirada hacia adelante.

Uno no debe olvidar Balasana, la Postura del Niño. Es una posición de descanso que permite relajar completamente el cuerpo y la mente. Es perfecta para tomar un respiro entre posturas más intensas.

Practica estas posturas con regularidad y verás cómo tu flexibilidad, fuerza y equilibrio mejoran con el tiempo. Recuérdate siempre mantener una respiración constante y profunda durante cada asana, conectando así con tu interior.

Pranayama: control de la respiración

Pranayama es una práctica fundamental en el yoga que se enfoca en el control de la respiración. A través de diversas técnicas, puedes aprender a regular tu inhalación y exhalación, lo cual tiene numerosos beneficios tanto físicos como mentales.

Cuando practicas pranayama regularmente, puedes mejorar tu capacidad pulmonar y aumentar tus niveles de energía. Además, esta práctica te ayuda a eliminar toxinas y a oxigenar mejor tu cuerpo, lo que contribuye a una sensación general de bienestar. No sólo beneficia a tu salud física; también tiene un impacto muy positivo en tu estado emocional.

A nivel mental, el control de la respiración puede ayudarte a reducir el estrés y la ansiedad, permitiéndote alcanzar un estado de calma interior. Esto se debe a que el enfoque concentrado en la respiración sirve como una forma de meditación activa.

Hay varias técnicas de pranayama que puedes probar, como Nadisodhana (respiración alterna por las fosas nasales) o Kapalabhati (respiración rápida y forzada). Cada técnica tiene sus propios beneficios específicos, por lo que es importante encontrar la que mejor funcione para ti y tu rutina de yoga.

En resumen, hacer del pranayama una parte integral de tu práctica diaria te ayudará no solo a mejorar tu salud física, sino también a lograr un estado de paz y concentración.

Enlaces útiles: Ejercicios de yoga extremos » Lleva tu cuerpo al límite

Meditación diaria: calma y claridad mental

Durante la meditación, te enfocas en el presente y permites que los pensamientos fluyan sin juzgar ni retener. Este ejercicio mental reduce significativamente el estrés y la ansiedad acumulados a lo largo del día. Al calmar la mente, se crea un espacio para la reflexión y la creatividad, mejorando la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Además, la meditación puede tener beneficios físicos, como la reducción de la presión arterial y el fortalecimiento del sistema inmunológico. A través de técnicas simples de respiración y visualización, puedes liberar tensiones y energías negativas acumuladas.

Para incorporar la meditación en tu rutina diaria, no necesitas dedicar largas horas. Cinco a diez minutos diarios pueden hacer una gran diferencia. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Concéntrate en tu respiración; inhala profundamente por la nariz y exhala lentamente por la boca. Si tu mente comienza a divagar, simplemente regresa tu atención a la respiración.

Con constancia, verás cómo la meditación se convierte en un hábito rejuvenecedor que te acompañará en todos los aspectos de tu vida, proporcionándote paz interior y armonía.

Más sobre el tema: Yoga de hombros » Libérate del estrés

Nutrición adecuada: alimentación consciente

Primero, es fundamental seleccionar alimentos que sean frescos y ricos en nutrientes. Incorporar una variedad de frutas y verduras en tu dieta puede ofrecerte beneficios excepcionales, ya que son fuentes naturales de vitaminas y minerales esenciales. Yo te recomendaría optar por productos locales y de temporada siempre que puedas.

Además, hidratarse adecuadamente es otro elemento vital. El agua no solo ayuda a transportar nutrientes sino que también mantiene tus músculos y articulaciones lubricados. Beber suficientes líquidos puede hacer una gran diferencia en cómo te sientes antes, durante y después de tu práctica de yoga.

Elige carbohidratos complejos como arroz integral, quinoa o batatas. Estos alimentos te proporcionarán energía sostenida sin provocar picos de azúcar en la sangre. También es importante combinar estos carbohidratos con proteínas saludables, como legumbres, frutos secos y semillas, para promover la recuperación muscular y mantenerte satisfecho por más tiempo.

Finalmente, fijarte bien en las porciones que consumes contribuye a lograr un equilibrio adecuado en tu ingesta diaria. Comer de manera consciente significa prestar atención a las señales de hambre y saciedad de tu cuerpo, evitando comer en exceso.

Adoptando estos sencillos hábitos alimenticios, puedes potenciar significativamente tu bienestar general y profundizar en tu conexión con la practica del yoga.

| Alimentos | Propiedades | Impacto en el Yoga |

|---|---|---|

| Frutas y verduras | Ricas en vitaminas y minerales | Proveen energía sostenible y mejoran la digestión |

| Carbohidratos complejos | Fuente de energía prolongada | Incrementan la resistencia durante las prácticas |

| Proteínas saludables | Reparan y mantienen los músculos | Optimiza la recuperación muscular y mejora la fuerza |

Comunidad: apoyo y crecimiento juntos

La comunidad es un pilar fundamental en el viaje de Yoga. Pertenecer a una red de personas que comparten tus intereses y objetivos puede ofrecerte un apoyo invaluable. No solo te anima a seguir adelante, sino que también te proporciona un espacio para crecer juntos y aprender unos de otros.

Al practicar yoga en grupo, se fomenta un sentido de camaradería y conexión humana. Esto puede llevar a amistades duraderas y a una sensación de pertenencia. Compartir experiencias y desafíos con otros practicantes te ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas y enriquecer tu entendimiento del yoga.

Además, participar en una comunidad permite acceso a recursos adicionales como talleres, retiros o clases especiales. Estos eventos pueden proporcionar nuevas herramientas y conocimientos que podrás incorporar en tu práctica diaria. La diversidad de experiencias dentro de la comunidad puede ayudarte a descubrir nuevos aspectos del yoga que quizás no habrías explorado por ti mismo.

Por último, ser parte de una comunidad te da la oportunidad de inspirar y motivar a otros. Tu crecimiento personal puede ser una fuente de inspiración para alguien que esté comenzando su propio camino. De esta manera, contribuyes al ciclo de enseñanza y aprendizaje, haciendo que todos crezcan juntos en este hermoso viaje.

La verdadera esencia del yoga no es aprender a ser flexible físicamente, sino flexible mentalmente. – Sri Swami Satchidananda

Espiritualidad: conexión con lo trascendental

La espiritualidad es un aspecto fundamental del yoga que se enfoca en la conexión con lo trascendental. Esta práctica va más allá de las posturas físicas y la respiración; se trata de encontrar una profunda conexión con uno mismo y el universo.

A través de la meditación y otras técnicas espirituales, puedes aprender a desacelerar tu mente y abrirte a experiencias profundas. Al hacerlo, te vuelves más consciente de tus pensamientos, emociones y tu entorno, desarrollando una mayor comprensión y compasión hacia ti mismo y los demás.

Una forma de cultivar esta conexión es mediante la práctica constante de la gratitud. Agradecer por las pequeñas cosas diarias puede ayudarte a mantenerte presente y a valorar más cada momento. También puedes incorporar mantras o afirmaciones que resuenen contigo para fortalecer tu enfoque y propósito.

Otro aspecto clave de la espiritualidad en el yoga es el concepto de unidad. El reconocimiento de que todos estamos interconectados puede cambiar profundamente tu percepción del mundo y enriquecer tus relaciones personales. Este entendimiento promueve una vida más plena y significativa, donde cada acción y pensamiento tiene su propia importancia.

Finalmente, dedicar tiempo para reflexionar sobre tus experiencias y aprendizajes diarios es esencial. Llevar un diario espiritual puede ser una herramienta poderosa para documentar tu progreso y descubrir patrones o insights valiosos.