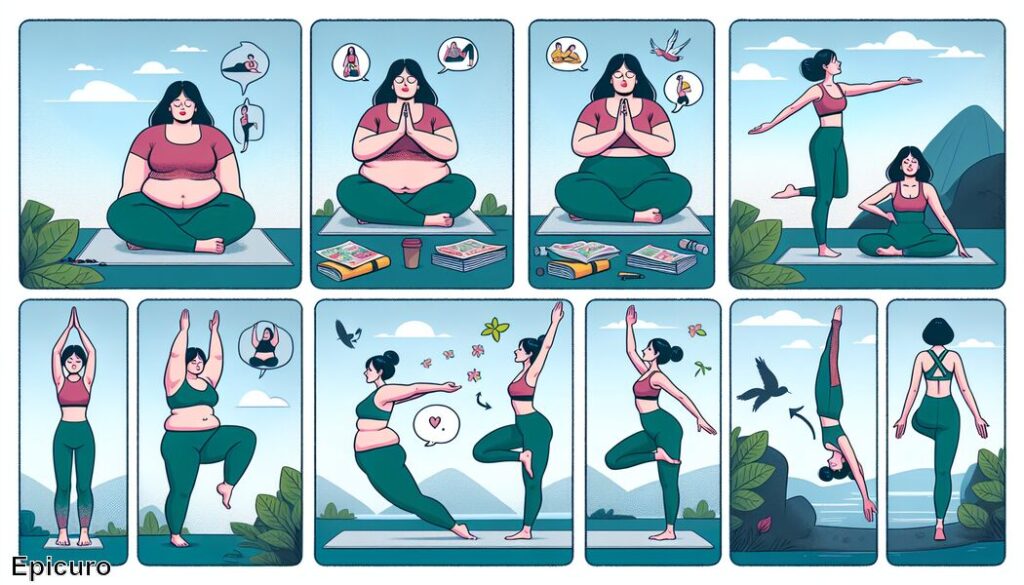

Transformar tu cuerpo y mente a través del yoga es una excelente manera de fomentar un estilo de vida saludable. El yoga no solo ayuda a mejorar la flexibilidad y fuerza, sino que también puede ser una herramienta efectiva para perder peso. Al incorporar posturas específicas y técnicas de respiración, puedes quemar calorías de manera eficiente mientras reduces el estrés.

El enfoque integral del yoga combina ejercicio físico con técnicas mentales que pueden ayudarte a mantener la motivación durante tu viaje hacia la pérdida de peso. Si practicas yoga regularmente y adoptas una alimentación balanceada, podrás ver resultados positivos tanto en tu bienestar físico como mental.

- El yoga combina ejercicio y técnicas mentales para perder peso.

- Posturas clave incluyen Saludo al Sol, Guerrero III y Plancha.

- Una rutina diaria de yoga de 30 minutos es ideal.

- Dietas equilibradas potencian los beneficios del yoga.

- Respiración y meditación reducen la ansiedad efectivamente.

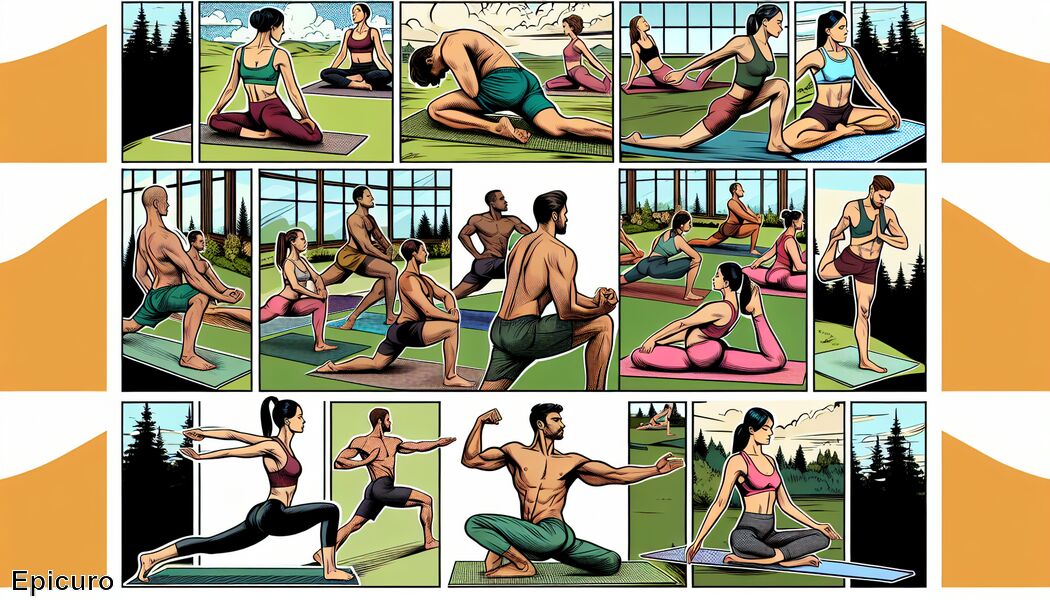

Posturas recomendadas para quemar calorías

Para quemar calorías de manera efectiva con yoga, hay varias posturas que puedes incorporar en tu rutina diaria. Una de las más recomendadas es el Saludo al Sol, una secuencia dinámica que combina diferentes asanas y ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca. Esta serie de movimientos no solo fortalece los músculos, sino que también mejora la flexibilidad y la resistencia.

Otro ejercicio eficaz es la Postura del Guerrero III o Virabhadrasana III. Esta postura demanda equilibrio y fuerza en las piernas, lo que contribuye significativamente a la quema de calorías. Mantén la postura durante unos ciclos de respiración profunda para maximizar sus beneficios.

La Plancha, o Kumbhakasana, es otra posición clave. Al sostenerte en esta postura, activas numerosos grupos musculares, específicamente en el abdomen, brazos y hombros. Esto no solo fortalece el cuerpo, sino que también aumenta el gasto calórico.

Finalmente, no te olvides de incluir posturas como la Silla (Utkatasana), que simula estar sentado sin usar una silla real. Esta asana es excelente para trabajar el core y las piernas, promoviendo así un mayor consumo de energía.

Incluir estas posturas de forma regular ayudará a transformar tu cuerpo, haciéndolo más fuerte y flexible mientras reduces esos kilitos de más.

Material adicional de lectura: Gato Vaca Yoga » Flexibilidad y fluidez para tu columna

Rutina diaria de yoga para adelgazar

El saludo al sol es una excelente manera de iniciar tu sesión, ya que calienta el cuerpo y aumenta el ritmo cardíaco. Realiza esta secuencia varias veces para maximizar los beneficios.

Otra postura esencial es la tabla (plank). Esta posición fortalece el core y mejora tu resistencia. Mantener esta pose por al menos un minuto ayuda a tonificar los músculos abdominales.

Incluye también posturas de equilibrio como el árbol (vrikshasana) y guerrero III (virabhadrasana III). Estas posturas no solo trabajan el equilibrio, sino que también queman calorías y aumentan la fuerza muscular.

Finaliza tu rutina con posturas relajantes como savasana (postura del cadáver) para permitir que tu cuerpo descanse y asimile los beneficios del ejercicio.

Recuerda respirar profundamente durante toda la práctica para mejorar la oxigenación de tus músculos y mantenerte enfocado. Con constancia, verás resultados en tu peso y notarás mejoras significativas en tu bienestar general.

| Posición | Beneficios | Duración recomendada |

|---|---|---|

| Saludo al Sol | Calienta el cuerpo, aumenta el ritmo cardíaco, mejora la flexibilidad | 5-10 repeticiones |

| Guerrero III | Fortalece las piernas, mejora el equilibrio, quema calorías | 30 segundos a 1 minuto por lado |

| Plancha | Tonifica el abdomen y los brazos, mejora la resistencia | 1 minuto |

Consejos para mantener la motivación

Mantener la motivación en tu práctica de yoga para adelgazar puede ser un reto, pero con algunos consejos simples, puedes mantenerte en el camino correcto y conseguir tus objetivos.

Primero, es fundamental crear una rutina regular. Establece un horario fijo para practicar yoga todos los días, incluso si es solo por unos minutos. Esto te ayudará a convertirlo en un hábito y a integrarlo en tu vida diaria.

Además, encuentra un estilo de yoga que realmente disfrutes. Hay muchos tipos de yoga, desde Vinyasa hasta Ashtanga. Experimenta con diferentes estilos hasta que encuentres uno que te guste y te motive a seguir practicando.

Otra clave es seguimiento de tu progreso. Lleva un diario de yoga donde anotes las sesiones, las posturas que has realizado y cómo te sientes después de cada práctica. Ver tu evolución puede ser una fuente constante de inspiración.

No te olvides de celebrar tus logros. Cada pequeño avance merece reconocimiento, así que date un capricho o recompénsate de alguna manera cuando alcances tus metas.

Finalmente, rodéate de una comunidad de apoyo. Ya sea tomando clases en grupo, uniéndote a un club de yoga online o compartiendo tus experiencias con amigos, tener a otros que te motiven puede hacer una gran diferencia.

Beneficios del yoga más allá de la pérdida de peso

Más allá de ayudar en la pérdida de peso, el yoga ofrece numerosos beneficios adicionales para cuerpo y mente. Una de las ventajas principales es la capacidad del yoga para mejorar la flexibilidad. Con la práctica regular, notarás que tu rango de movimiento aumenta, lo cual puede reducir dolores musculares y articulares.

El yoga también es excelente para reducir los niveles de estrés. A través de técnicas de respiración controlada y posturas meditativas, esta práctica facilita un estado de relajación profunda. Esto no solo mejora tu salud mental, sino que también fortalece tu sistema inmunológico.

Otro beneficio significativo es el incremento de la fuerza muscular. Las diferentes posturas requieren estabilidad y resistencia, ayudando a tonificar y fortalecer tus músculos sin aumentar excesivamente su volumen.

Además, el yoga promueve una mejor postura corporal, algo esencial si pasas mucho tiempo sentado o enfrentas problemas de espalda. Al alinear correctamente tu columna vertebral, puedes evitar futuras lesiones y disfrutar de mayor comodidad diaria.

Finalmente, el yoga enseña a vivir el presente y a ser consciente de cada momento. Esta atención plena, adquirida a través de la práctica constante, mejora considerablemente tu bienestar general y te permite enfrentar los desafíos cotidianos con una actitud más calmada y centrada.

Recomendación de lectura: Yoga cuervo » Desafía tu equilibrio

Alimentación adecuada complementaria al yoga

Además, es importante mantenerse bien hidratado. Beber suficiente agua ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y mejora tu rendimiento físico. Evita los refrescos y bebidas azucaradas que puedan aportar calorías vacías.

Otra recomendación es optar por comidas pequeñas y frecuentes. Comer varias veces al día en cantidades moderadas mantiene tu metabolismo activo y puede prevenir los atracones. Por ejemplo, puedes comer un desayuno saludable, seguido de snacks nutritivos como nueces o yogur natural entre el almuerzo y la cena.

Finalmente, escucha a tu cuerpo. Presta atención a cómo te sientes después de comer ciertos alimentos y ajusta tu dieta conforme a eso. Al hacerlo, no solo mejorarás tu bienestar general, sino que también potenciarás los beneficios del yoga en tu vida diaria.

Más sobre el tema: Ejercicios de yoga extremos » Lleva tu cuerpo al límite

Respiración y meditación para reducir ansiedad

Prueba la técnica de respiración denominada Pranayama. Esta práctica consiste en controlar la inhalación y la exhalación, fomentando una sensación de tranquilidad. Empieza por sentarte en una posición cómoda, cierra los ojos y respira profundamente por la nariz, llenando tus pulmones completamente. Exhala lentamente por la boca, permitiendo que todo el aire salga con suavidad.

La meditación, por otro lado, te permite desconectarte de las preocupaciones diarias. Dedica unos minutos cada día para sentarte en silencio, concentrándote en tu respiración o en un mantra simple. Este hábito no solo reducirá tu ansiedad, sino que también mejorará tu enfoque y claridad mental.

Incorporar estos ejercicios en tu rutina diaria potenciará tus sesiones de yoga y te proporcionarán herramientas valiosas para enfrentar situaciones estresantes. Si practicas estas técnicas de manera constante, notarás una mejora significativa en tu bienestar general.

| Ejercicio | Músculos Trabajados | Frecuencia |

|---|---|---|

| Postura del Guerrero | Piernas y glúteos | 3-5 veces por semana |

| Planchas Laterales | Abdomen y oblicuos | Diariamente |

| Postura del Árbol | Piernas y core | 2-3 veces por semana |

Personaliza tu práctica de yoga

Es fundamental que al practicar yoga, adaptes las posturas y la intensidad de los ejercicios a tu nivel y capacidades personales. No todos tenemos el mismo nivel de flexibilidad o fuerza, por lo que es crucial escuchar a tu cuerpo y respetar sus límites.

Para personalizar tu práctica de yoga correctamente, ten en cuenta tus objetivos individuales. Si buscas adelgazar, enfócate en posturas energéticas, como Vinyasa o Ashtanga, que elevan tu ritmo cardíaco y ayudan a quemar más calorías. Sin embargo, si además necesitas reducir la ansiedad, incorporar asanas más relajantes y sesiones de meditación puede ser muy beneficioso.

Usa accesorios como bloques de yoga, cintas y cojines para facilitar las poses y prevenir lesiones. También es útil adaptar la duración y frecuencia de tus sesiones según tu disponibilidad y progresión. Al principio, podrías comenzar con sesiones más cortas y menos frecuentes, y gradualmente aumentar tanto el tiempo como la intensidad.

Por último, recuerda que la constancia es clave. Es mejor realizar yoga de manera regular, aunque sean sesiones breves, que intentar hacer largas jornadas de manera esporádica. Esta consistencia te permitirá notar mejoras significativas en tu bienestar físico y mental con el tiempo.

El yoga es la clave dorada que abre la puerta a la paz, la tranquilidad y la alegría. – B.K.S. Iyengar

Errores comunes al practicar yoga para adelgazar

Uno de los errores más comunes al practicar yoga para adelgazar es no enfocarse correctamente en la alineación del cuerpo. Una postura incorrecta puede no solo ser ineficaz, sino también causar lesiones. Asegúrate de mantener una buena alineación y escucha a tu cuerpo.

Otro error frecuente es no realizar las posturas con la intensidad adecuada. Para quemar calorías de manera efectiva, es importante que sientas un esfuerzo moderado en cada postura. No se trata solo de mantener la posición, sino también de activar adecuadamente los músculos.

Muchos principiantes tienden a descuidar el aspecto de la respiración. Una respiración profunda y controlada ayuda a aumentar la oxigenación y mejora el rendimiento físico. Además, la respiración adecuada te permite relajarte y sostener las posturas por más tiempo.

El ritmo de la práctica también juega un papel crucial. Evita moverte demasiado rápido entre las posturas. Tomate tu tiempo para transicionar de una pose a otra de manera fluida pero controlada, manteniendo siempre el enfoque en la calidad del movimiento en lugar de la cantidad.

Finalmente, ignorar la consistencia es otro error común. La práctica de yoga debe ser regular para ver resultados significativos. Intentar hacer muchas sesiones en poco tiempo y luego abandonar no traerá beneficios. Una práctica constante y continua es clave para lograr tus objetivos de adelgazamiento.